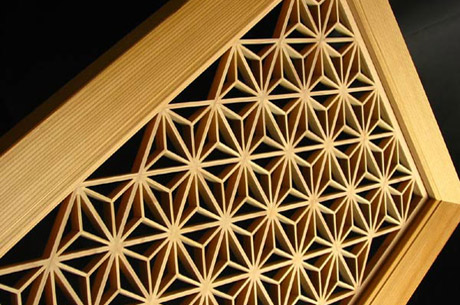

組子(組子細工)とはAbout Tanihata’s Kumiko

伝統木工技術「組子(組子細工)」とは、釘を使わずに木を幾何学的な文様に組み付ける木工技術のことをいいます。 細くひき割った木に溝・穴・ホゾ加工を施しカンナやノコギリ、ノミ等で調節しながら1本1本組付けする繊細な技術です。格子状に組みつけた桟の中に「葉っぱ」と呼ばれる小さな木の部品を様々な形にはめ込むことで幾何学模様を表現します。

遠く飛鳥時代から長い年月をかけて職人たちの伝統を守る心と情熱により、現代まで引き継がれてきました。

組子細工の歴史

今から約1,400年前、仏教が百済から伝来し、それと共に寺院建築に必要な職人、道具、技術も伝わってきました。聖徳太子は全国四十六箇所に寺院を建立したとされ、今でも太子は「職人の神様」として全国で崇め奉らています。組子(組子細工)の元となる技術は、その頃から始まったとされ、繊細な日本人の感性により少しずつ変化し現代に引き継がれてきました。

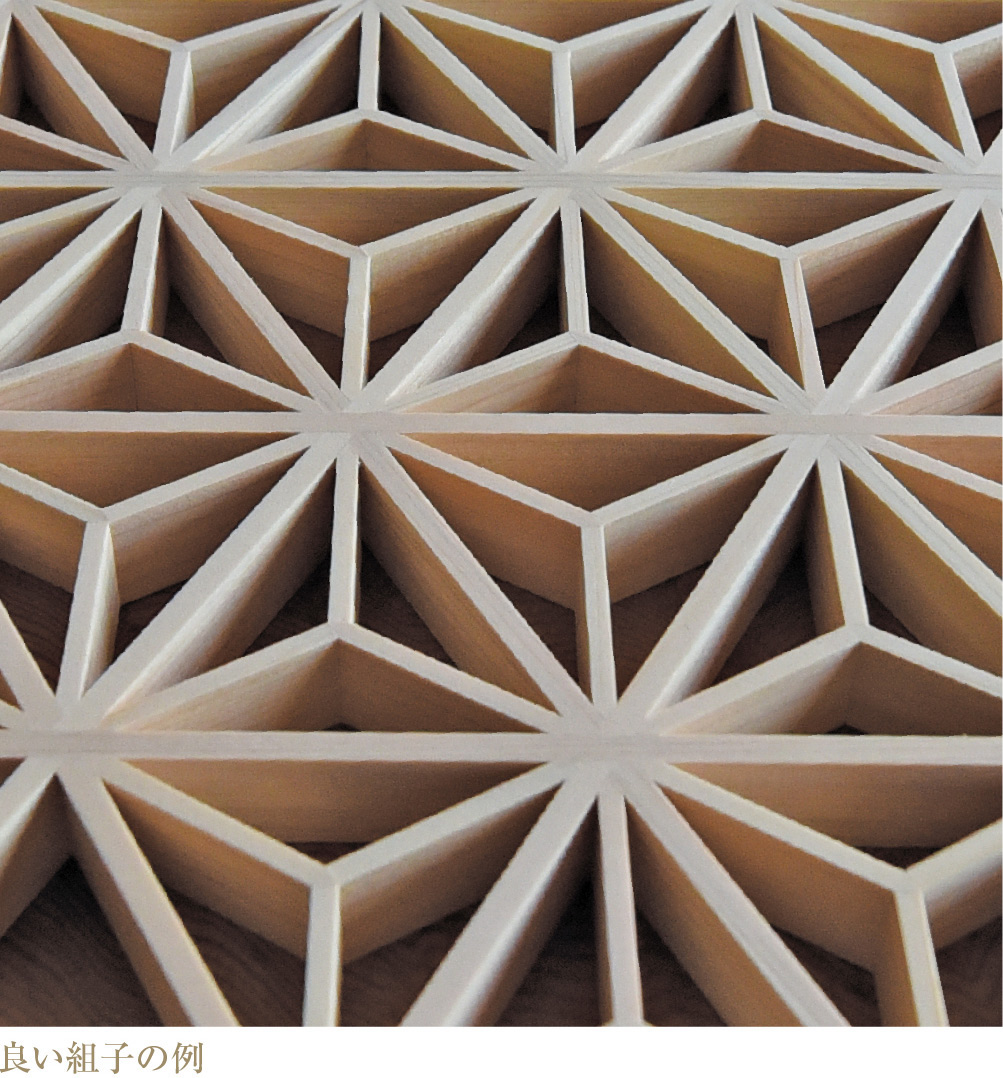

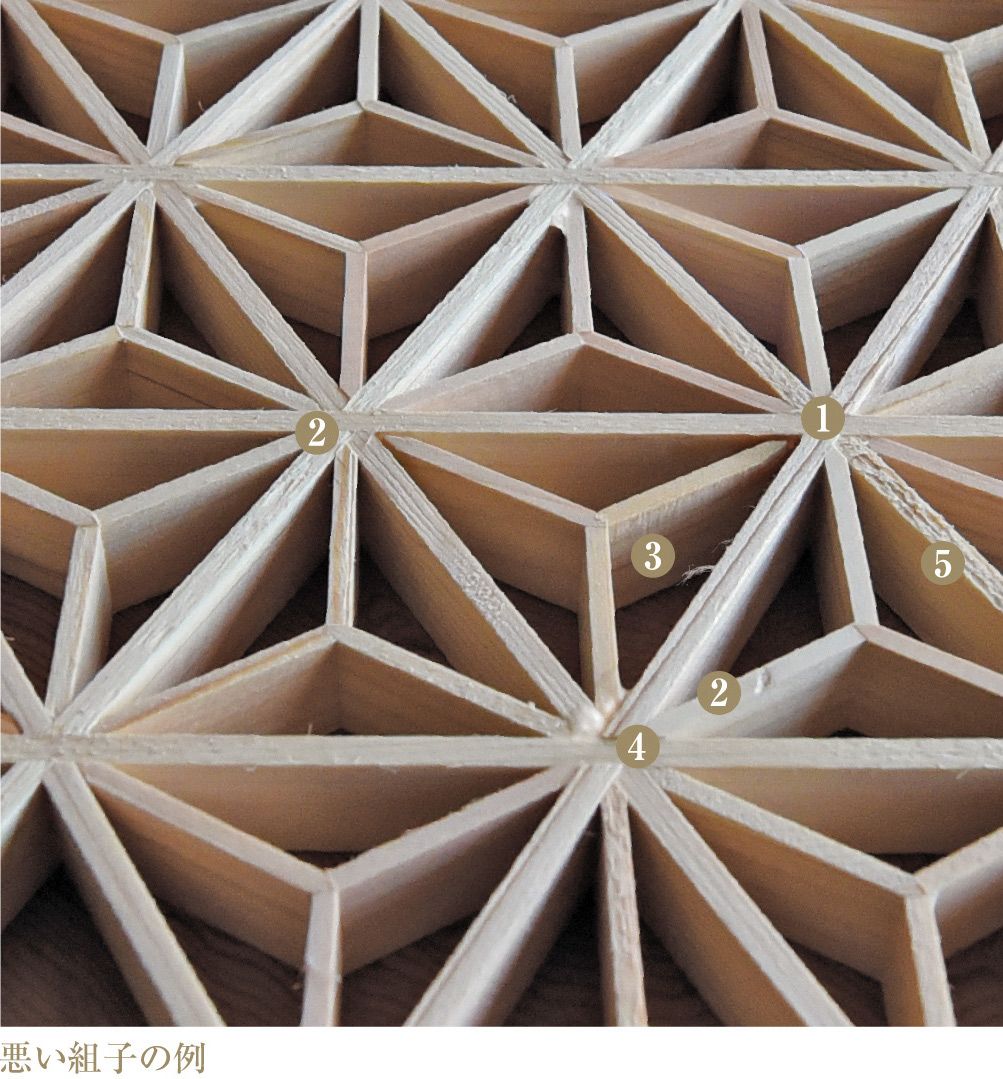

良い組子細工の見分け方

組子細工を仕上げた時に下記の状態(①~⑤)になっていると製品の質感を損ね、製品の強度や耐久性、安全性にも影響がでてきます。組子職人が最後まで丁寧に製品を仕上げているか・・・職人の仕事の姿勢がとても重要です。

1 木と木の隙間

隙間が多いと桟の強度も弱くなり、葉っぱ部分が外れやすくなります。

1,000㎜×2,000㎜のパネルに麻の葉文様をベタで組んだ場合、3496個の部品が発生し、その全てを隙間なく組み付けることが要求されます。

組子職人の技術の差が、隙間の数にあらわれます。

2 凹凸、傷

加工の際に気を抜くと、組子表面に凹凸や傷が発生します。

3 ひげ

切削加工の際に木の繊維が途中で切れて飛び出すことがあります。

4 接着剤のはみ出し

葉っぱ組み付けは微量の接着剤を使用します。

接着剤の量が多過ぎると組子表面にはみ出し、組子製品の質感を損ねます。

5 逆目

木材の繊維の方向が逆になっている部分。

髪の毛が逆立ったような状態で、手で触れるとザラザラし、ツヤのない見た目になります。

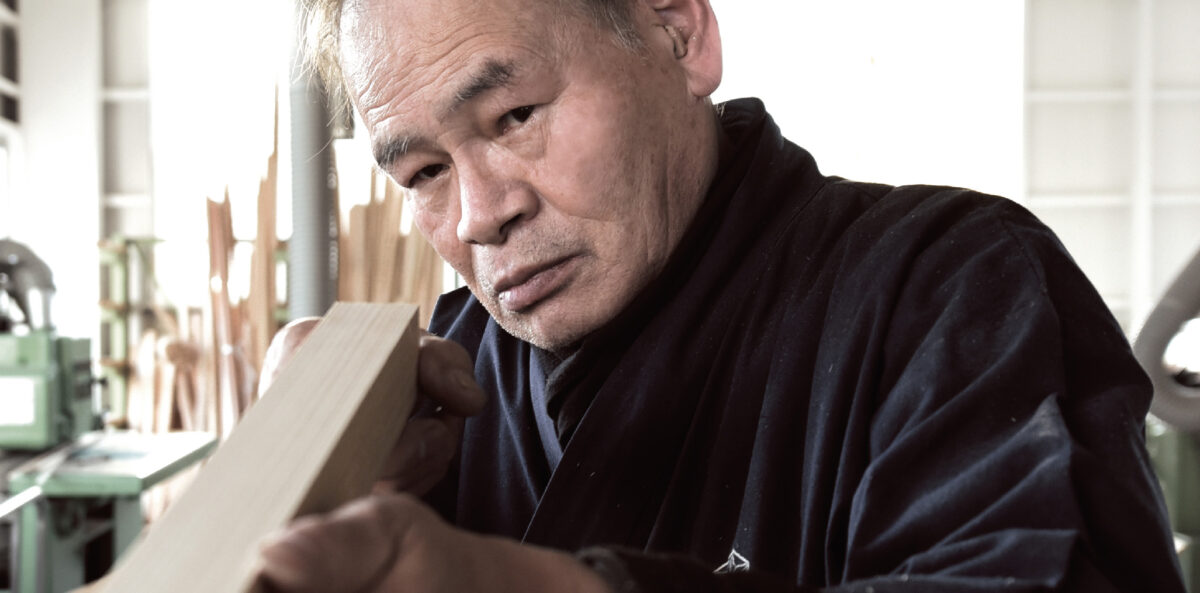

組子細工に使用する木材

組子細工やその周りの枠材に使用する木材は、木目の詰まった針葉樹(杉、ヒノキ、ヒバなど)を使用します。

理由として・・・

・加工性が良く、細く挽き割っても反りやねじれが少ない。

・鉋をかけると光沢がでる、無塗装でも美しい木肌

が挙げられます。

総じて・・木目の詰まった針葉樹は、繊細な組子細工の材料に適しています。

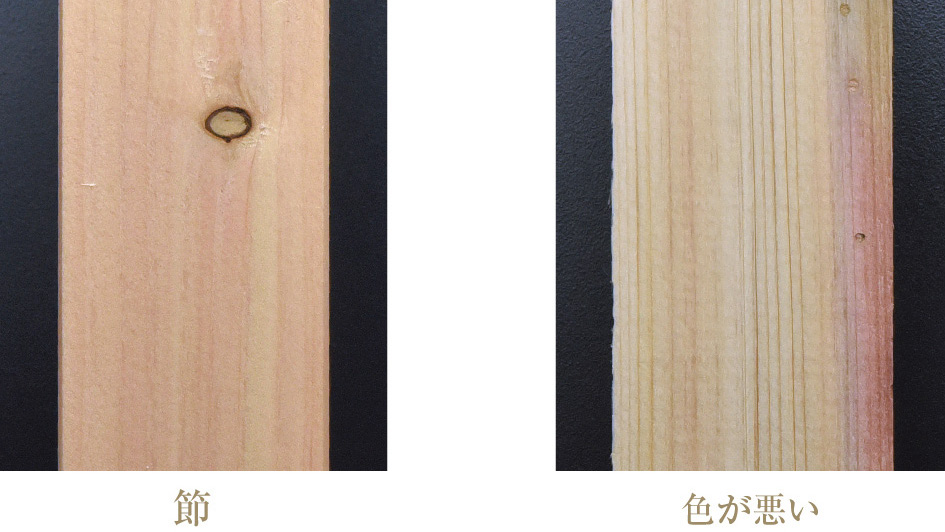

組子細工に使用する木材は下記の部分を職人が選別して除きます。

※上の写真以外に「木目切れ」、「節影」、「アテ(曲がりやすい部分)」を省きます。

繊細な技法で製作する組子製品は、木材の影響を大きく受けます。

設置した後に反りやねじれ、隙が発生しないように材料を厳選して製作する必要があります。

※省いた木材は、捨てずに問題がでない部分に極力使用します。

どうしても製品に使用できない端材やおがくずなどは、冬場の作業場の暖房用の燃料として使い切ります。

※ヒノキ材には油分が多く含まれており、暑い季節、設置場所により油成分が表面に発生することがあります。

これはヒノキ無垢材の特徴であるため、タニハタでは選別の際、特に省いておりません。