弊社では、 「木を無駄なく使い切る」 という考えのもと、組子の製造過程で発生する端材やかんなくずを再活用する取り組みを行っています。

その一環として、昨年より、富山県上市町にある AROMA SELECT 様(公式サイト)のご協力のもと、日々の組子づくりの過程で生まれる端材やかんなくずをアロマスプレーへと再生する取り組みをスタートさせました。

AROMA SELECT様は、「Made in 富山」にこだわり、富山の森で育った木々の中でも育林のために伐採された下草や、枝打ちによって廃棄される樹木 を原材料とし、精油を抽出されている企業です。森林資源を無駄にすることなく、自然の恵みを生かすものづくりを続けておられます。

今回、私たちは AROMA SELECT様の抽出工房兼店舗 を訪問し、精油の抽出過程について学ぶ貴重な機会をいただきました。

工房の扉を開けた瞬間に感じたのは、ふわりと広がるアロマの豊かな香りでした。

弊社の工場を訪れるお客様も、「木の良い香りがする」とおっしゃることが多いのですが、日々その香りに囲まれている私でさえも、ここで感じた自然の木々から生まれたアロマの香りには感動を覚えました。

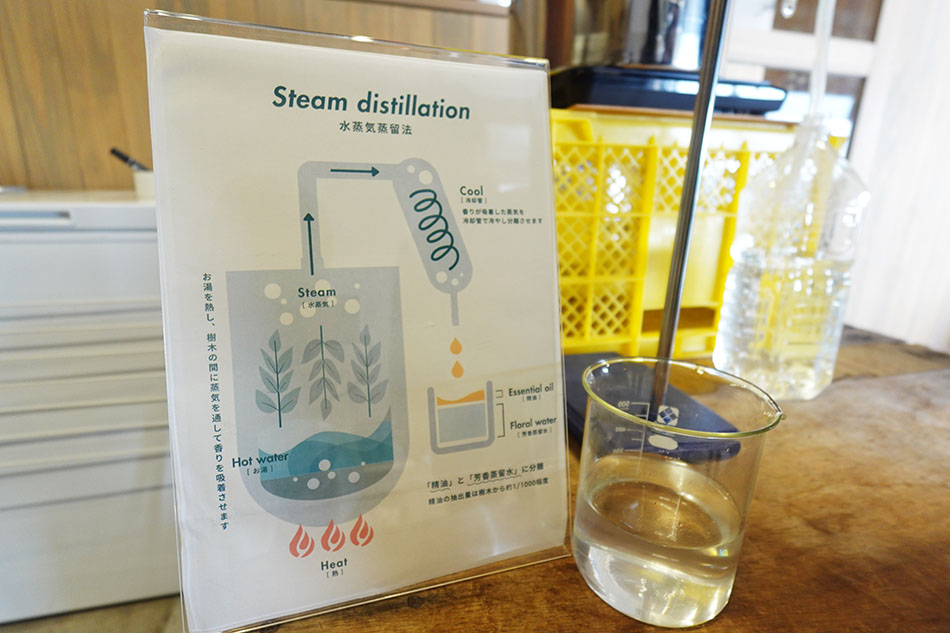

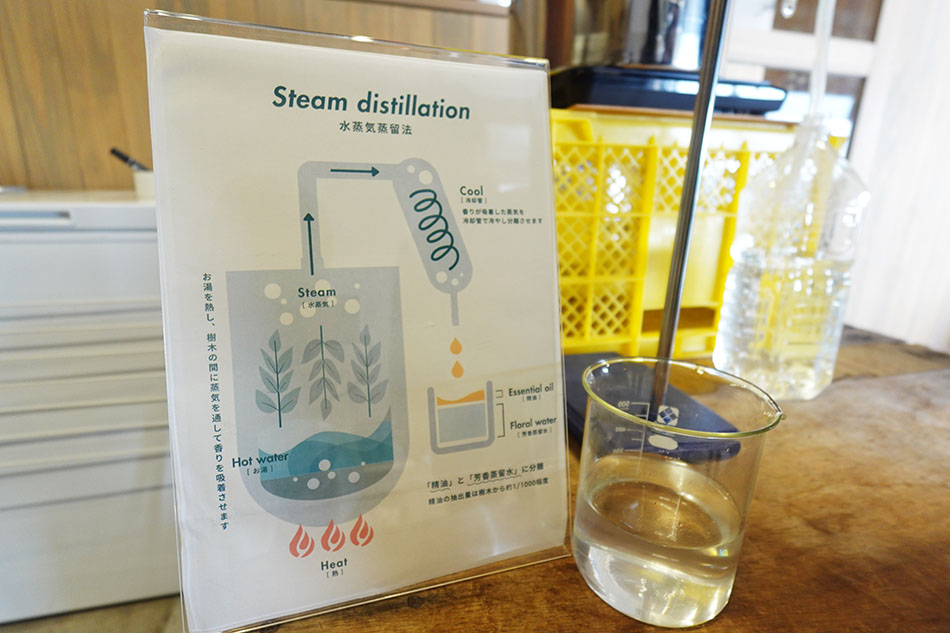

工房では、精油を抽出する際に用いられる「水蒸気蒸留法」について、詳しくご説明いただきました。

実際に蒸留器を目の前にするのは初めてで、その仕組みや工程をじっくりと学ぶことができました。ちょうど見学時には、弊社の組子端材を使った抽出作業が行われており、抽出されたばかりのヒノキの精油の香りを体験することができました。

蒸留したてのヒノキの香りは爽やかで清々しく、私たちが日頃触れている木材が、こうして新たな形で香りとして生まれ変わる瞬間に立ち会えたことで、端材の持つ可能性の大きさを改めて実感しました。

そして見学の中で特に驚いたのは、AROMA SELECT様の徹底した自然配慮への取り組みです。

原材料として使われるのは 端材や廃棄予定の木々ですが、取り組みはそれだけではありません。精油を抽出した後に残る木材も工房内のかまどの燃料として再利用されていました。

「木を余すことなく使い切る」

ほんのわずかな無駄も生まれないよう工夫された仕組みに、深い感銘を受けました。私たちも組子づくりを通じて木と向き合う者として、その姿勢に大いに共感し、学ぶべきことが多いと感じました。

今回の見学を通して、私たちが日々扱う端材一つ一つに、価値と可能性が秘められていることを改めて実感しました。

弊社では、「木を活かし、木に生かされる企業でありたい」という想いのもと、組子製作を行っています。そして、これからも「木を無駄なく使い切る」ことを大切にし、地球と共存するものづくりを続けてまいります。

そして今後は、アロマスプレーという新たな形で、木の持つ魅力をより多くの方にお届けできればと思います。

尚、アロマスプレーに関しましては、こちらのリンクから詳細をご覧いただけます。

杉本